LE DRAME DE LA FAIM

Faut-il fermer les banques alimentaires ?

La Presse

Quand il était enfant, Paul Taylor a eu faim. Il a grandi dans une famille dont la survie dépendait des banques alimentaires. Devenu adulte, il a siégé au conseil de l’une des plus grandes banques alimentaires du Canada, celle de Toronto. Aujourd’hui, il dirige un organisme d’aide dans le Downtown East Side de Vancouver, l’un des quartiers les plus défavorisés du pays.

De toutes ces expériences, il a tiré une leçon. Et elle est brutale. « Les banques alimentaires, ça ne fonctionne pas. »

Pourquoi donc ?

« Pendant qu’on se concentre sur cette œuvre charitable, on perd l’occasion de faire un débat sur les vraies raisons de la pauvreté. »

— Paul Taylor, qui dirige l’organisme d’aide Downtown East Side de Vancouver

« Les gens n’ont pas besoin de plus de nourriture. Ils ont besoin de plus de revenus. Et ça, on n’en parle jamais, dit-il. Ce qu’on enseigne aux enfants, c’est que pour aider les pauvres, il faut donner une boîte de conserve de notre garde-manger. »

Paul Taylor n’est pas le seul à mettre en doute le bien-fondé du travail de ces énormes entreprises que sont devenues les banques alimentaires. Moisson Montréal, démarrée par trois personnes dans un sous-sol d’église au milieu des années 80, est devenue 30 ans plus tard la plus grande banque alimentaire de l’Amérique du Nord.

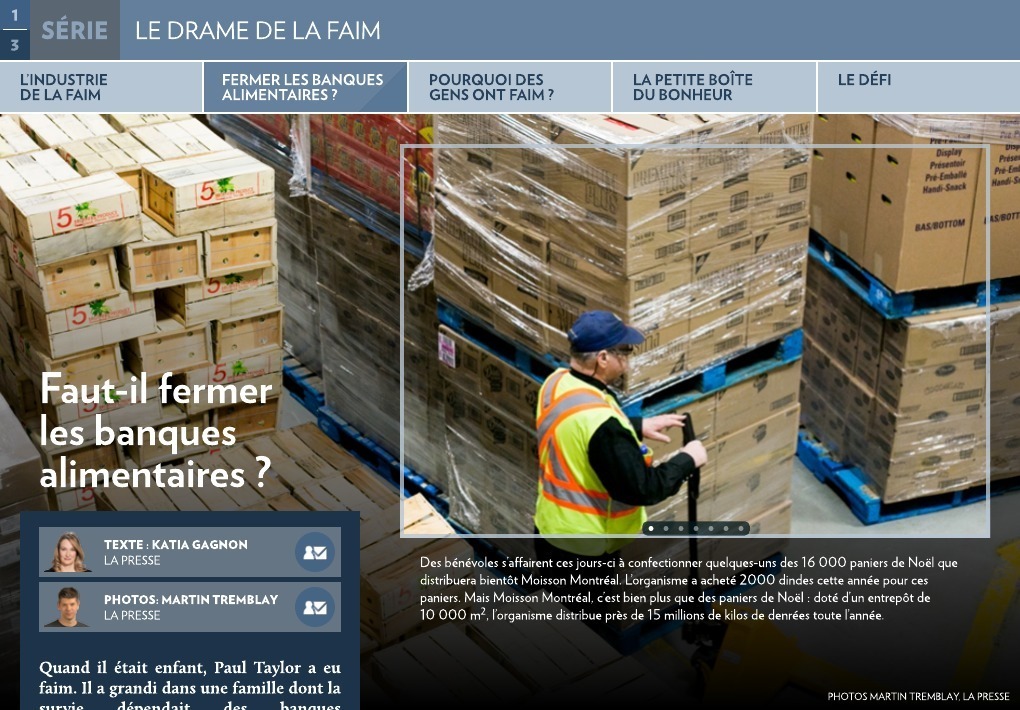

Elle a un budget annuel de 6 millions de dollars, et emploie 50 personnes à temps plein. Près de 50 bénévoles par jour travaillent également à recevoir, trier et réexpédier vers les groupes communautaires la nourriture qui provient presque exclusivement de dons de l’industrie alimentaire.

En 30 ans, la quantité de denrées distribuées n’a cessé d’augmenter car de nouvelles clientèles – travailleurs au salaire minimum, pigistes, étudiants – se sont mises à fréquenter ces organismes. Aujourd’hui, un client sur 10 travaille.

Seulement depuis 2008, les dons ont grimpé de 28 %. « On n’est jamais retombés dans les chiffres d’avant 2008 », dit Zakary O. Rhissa, directeur général des Banques alimentaires du Québec. Dans certaines régions, comme la Rive-Sud de Montréal, la demande a explosé : il y a 51 % de plus de denrées distribuées depuis 2009.

« Notre but, ce serait de fermer. Mais la réalité, ce n’est pas ça. La demande augmente chaque année ! »

— André Bossé, directeur des opérations à Moisson Montréal

Et ça ne s’arrêtera pas : une estimation réalisée par la firme comptable Raymond Chabot prévoit que les dons de denrées de Moisson Montréal augmenteront encore de 30 % au cours de la prochaine décennie.

Comme Paul Taylor, de plus en plus de chercheurs fustigent les « cataplasmes » que sont devenues les banques alimentaires, qui permettent aux gouvernements de détourner le regard du vrai problème : le niveau du chèque d’aide sociale ou du salaire minimum.

« Il faut fermer les banques alimentaires au Canada. » C’était le titre, volontairement provocateur, d’une lettre d’opinion publiée dans le il y a trois ans par Elaine Power, une chercheuse parmi les plus éminents spécialistes en matière de pauvreté à l’échelle canadienne.

« On s’est concentrés sur la nourriture et on a oublié que le vrai problème, c’est la pauvreté, dit Elaine Power, qui enseigne à l’Université Queen’s de Toronto. Quand on avance qu’il faudrait donner de l’argent plutôt que de la nourriture, la population réagit mal. On tombe dans les préjugés. »

Et le plus surprenant, c’est que la majorité des gens qui ont faim ne fréquentent pas les banques alimentaires, observe Elaine Power. « La seule étude réalisée sur la question a montré que de 65 à 80 % des familles qui ne mangent pas à leur faim ne vont jamais dans les banques alimentaires. Elles sont chez elles, et elles ont faim. »

« L’insécurité alimentaire est un problème invisible, dit la chercheuse Lynn McIntyre, de l’Université de Calgary. Contrairement aux sans-abri, qu’on croise dans la rue, personne ne voit les mères et les pères qui n’ont pas assez de nourriture pour leurs enfants. »

Les banques alimentaires, estime Elaine Power, « ont été démarrées par compassion, elles sont gérées par des gens bien intentionnés, mais maintenant, elles sont devenues un problème, un rouage bien huilé de la philanthropie des entreprises ».

« Il ne faut pas oublier que les banques alimentaires sont une aubaine pour l’industrie : plutôt que de payer pour disposer de leurs produits non conformes, ils appellent les banques alimentaires, quelqu’un vient les chercher, et ça ne coûte rien, explique Paul Taylor. De plus, ils peuvent ensuite écrire dans leur bilan annuel qu’ils ont donné tant de kilos aux banques alimentaires. »

« On fait partie du problème. Si nous n’existions pas, le gouvernement prendrait peut-être ses responsabilités. »

— Zakary O. Rhissa, directeur général des Banques alimentaires du Québec

« Tout ce qu’on fait à l’heure actuelle, ils n’ont pas à le faire… Ce sont les services gouvernementaux qui nous envoient de la clientèle ! »

La pilule est d’autant plus difficile à avaler que les gouvernements versent très peu de fonds aux banques alimentaires. Actuellement, l’État verse 1 $ sur 10 dans le budget des banques alimentaires. Le reste provient de dons.

Ces arguments hérissent Pierre Legault, fondateur de Moisson Montréal. « Je n’ai jamais douté du bien-fondé des banques alimentaires, dit-il. Ce que je réponds à ces chercheurs, c’est : toi, es-tu prêt à ne pas manger pendant un mois pour faire pression sur les gouvernements ? Non ? Bon. Alors ne demande pas aux enfants de le faire. »

Néanmoins, Pierre Legault a choisi de quitter Moisson Montréal après six ans d’existence. « L’organisation était lancée. Et je voulais travailler davantage sur la cause du problème. » C’est ce qu’il a fait aux magasins Renaissance, qui ont lancé plus de 3000 personnes sur le marché du travail depuis 20 ans.

« Ce que je trouve dommage, c’est que la pauvreté est devenue acceptable. Et que les moyens ne sont pas mis en place pour que les banques alimentaires n’existent plus. »

— Pierre Legault, fondateur de Moisson Montréal

« On les a, les chiffres, dit-il. On sait ce que ça prendrait pour sortir les gens de la pauvreté. »

Les banques alimentaires « sont devenues une béquille dont on ne peut plus se passer », estime le directeur de santé publique de Montréal, Richard Massé, qui croit que ce qu’on économise en aide sociale, on le paie en coûts de santé. « Est-ce qu’il serait temps de penser à un revenu minimum garanti ? »

Lynn McIntyre et Elaine Power sont de cet avis. Pour elles, comme pour beaucoup de chercheurs, dont l’actuel ministre de l’Éducation du Québec, François Blais, ainsi que le ministre fédéral de la Famille, Yves Duclos – qui ont écrit en 2005 un livre sur la question –, l’heure est venue de mettre fin à la charité et de commencer à réfléchir à un revenu minimum garanti.

Une somme qui sortirait les familles de la pauvreté et leur donnerait les moyens d’acheter elles-mêmes de la nourriture convenable.

Pour M McIntyre, l’exemple des aînés canadiens est très éclairant. Avec la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti, qui totalisent au maximum 15 000 $ par an, on a sorti les gens âgés de la pauvreté. Résultat : le taux d’insécurité alimentaire chez les aînés canadiens est très bas. « Avec cet argent, on les a sortis de l’insécurité alimentaire. »

Les différents ordres de gouvernement pourraient graduellement appliquer la même recette à des clientèles de plus en plus jeunes. Le coût total de la mesure est énorme : 30 milliards de dollars. « Mais dans ce calcul, il ne faut pas oublier que 20 % de nos coûts de santé sont dus à la pauvreté », observe Elaine Power.

Beaucoup s’interrogent sur la qualité des denrées qui se retrouvent, au bout de la chaîne de distribution, dans les organismes. « On reçoit très peu de fruits et légumes. Peu de sources de protéines acceptables. Les produits laitiers, on se les arrache. C’est vraiment incomplet. Cette semaine, le seul légume qu’on a reçu était le brocoli. Et vous auriez dû voir le brocoli ! », dit Suzanne Lepage, nutritionniste au Dispensaire diététique de Montréal (DDM).

Dans les banques alimentaires, « on trouve beaucoup de ce que j’appelle des », rigole Paul Taylor. « Ça donne aux gens l’impression d’avoir mangé, mais il n’y a absolument rien de nutritif là-dedans ».

Comme le DDM, de nombreux organismes communautaires de taille modeste remettent en question leur service de banque alimentaire. « Ils n’ont pas les reins assez solides pour aller chercher la nourriture chez Moisson, la décharger, la trier. Ça prend du temps et du personnel. C’est très lourd ! », observe Jackie Demers, directrice générale du DDM.